目次

扉を開けると、ツンと鼻をつくインクの匂い。あちこちに飛び散ったインク、そして鎮座する存在感たっぷりの印刷機。ここがOIL MOUNT PRINTERS日高太一さんの仕事場だ。

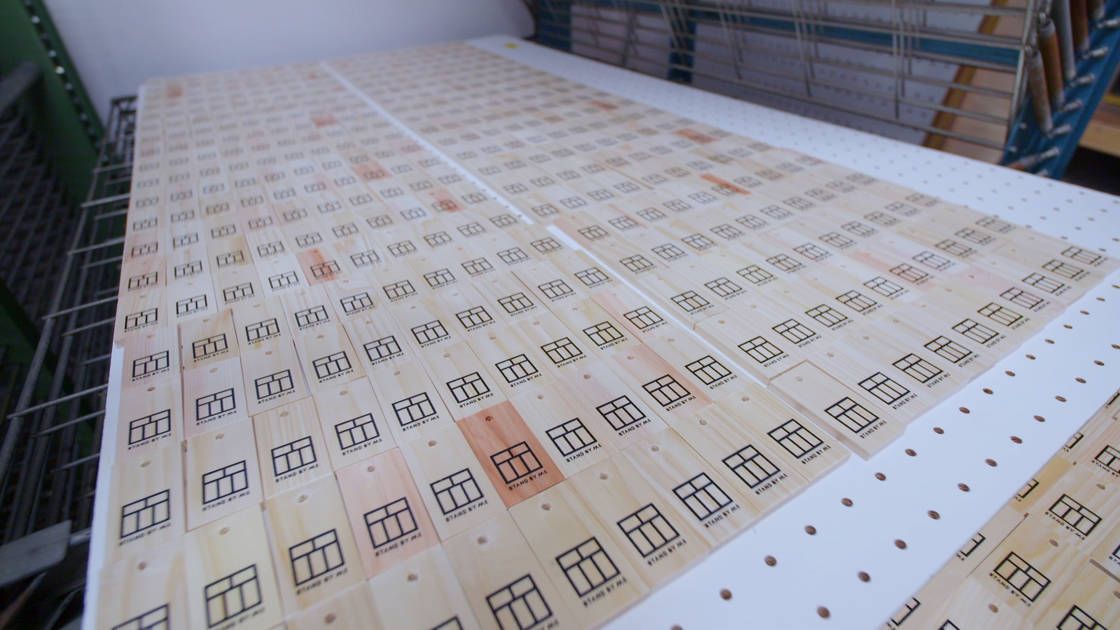

ちょうどこの日は、飲食店に納品するための木札に印刷をしている真っ最中。日高さんは、ここでシルクスクリーンを使って、クライアントから受注した仕事と、アーティストとコラボレーションした作品づくりの両方を行っている。話を聞いてみると、そのどちらもが分かちがたく繋がっているのがユニークだ。「新しいことにも取り組みますし、職人的な技術や知識の蓄積も大切にしています」と断言する姿勢に、次世代の職人の姿を見た。

Q.シルクスクリーン印刷の魅力はどんな点ですか?

看板にも“IT LOOKS LIKE MAGIC”と書いていますが、何もなかった場所に、一瞬で絵が現れるのが、まるで魔法みたいだなって。しかもそれがブラックボックスから生まれるのではなく、自分の手で生み出せるのがシルクスクリーン印刷の魅力です。

もうひとつ、印刷する媒体を選ばないのも大きな特徴です。ガラス、金属、革、プラスチック、布、木…。この葉っぱは、以前油山でワークショップをした時に、山で採集した桜の葉っぱに印刷したものです。このポーチのように曲面や化学繊維でもOK。以前本のイベントで、古本を断裁したものに印刷をした経験もあります。

印刷といえば一般には、「紙に何が印刷されているか」という内容やデザインが注目されますが、シルクスクリーンの場合は「どんな素材に」「どんなインクで」「どんな絵柄が」印刷されているかの組み合わせでできあがります。このバリエーションの豊かさ、それぞれの要素の背後にストーリー性を持たせることができる点もおもしろいです。

Q.シルクスクリーンの仕組みを簡単に教えてもらえますか?

孔版印刷の一種です。版として使うのは、メッシュ状の網戸のようなもの。その無数に空いた穴の一部を塞ぐことで、メッシュの部分からのみインクが下に通って、絵柄が印刷できるという仕組みです。

仕組みは単純ですが、穴を塞ぐ薬品に耐水性や耐油性のものがあったり、インクに蓄光性の性質を持つものがあったり。それぞれの特性を活かすことで、まったく違った印刷ができます。本当に奥が深くて、僕もまだ全体の5%くらいしか知らないのではないかと思うくらいです。

Q.日高さんは、どうやって今の仕事にたどりついたのですか?

以前から絵を描くのが好きで、モノづくりに興味がありました。ある時「Tシャツにプリントしたら、オリジナルのものがいろいろ作れるんじゃないか?」と気づいたのが、シルクスクリーンとの出会いです。それから遊びで、洋服に自分の絵をプリントしたり、知り合いに頼まれたものを刷ってあげたりしていました。

実家が印刷会社を経営しているのですが、その時は不思議と「シルクスクリーン=印刷」とは繋がっていなくて。いろいろ試すうちに、ある時「あ、印刷の技法の一つなんだ」と腑に落ちてからは、印刷のアイディアがどんどん湧いてくるように。それから少しずつ仕事として発注してもらえるようになりました。

Q.どういうものを刷っていますか? どんな点が難しいですか?

「1点だけ自由に刷るもの」「正確にたくさん刷るもの」のどちらもやっています。両方やっているところは、珍しいのではないでしょうか?

例えば、これはイラストレータのざしきわらしさんと作ったコラボ作品で、1点もののアートピースです。一方で、今日やっている木札のような同じクオリティのものを100個、1000個と印刷する仕事もあります。

全くタイプの違う印刷ですが、僕にとってはどちらも大変で、どちらもおもしろいものです。経験や知識が増えてくると、1つの印刷に対していくつかの方法が思い浮かぶようになります。まず大切なのは、その中から「どの方法を使うかを決める」ことです。次に「準備をする」こと。思い通りの印刷をするためには、適切な版と適切なインク、場所の確保も必要です。意外に地味でしょう(笑)。

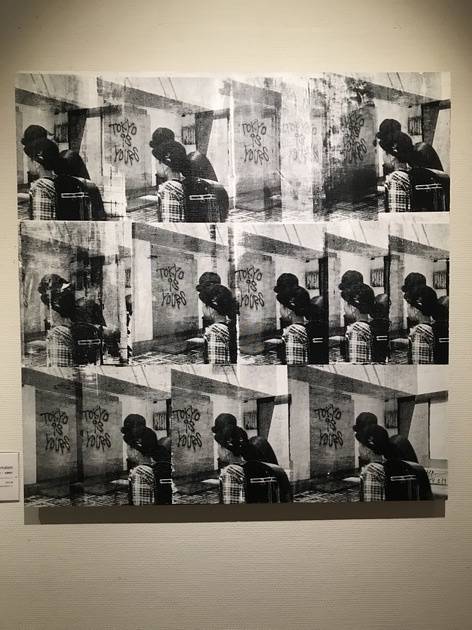

accidentalism. (2019) OIL MOUNT PRINTERS × 佐藤俊介

tag. (2019) OIL MOUNT PRINTERS × nyke

最近、いろんなものの次世代のことを指して「なんとか2.0」のような言い方をしますよね。あれを聞いていると、自分のやりたいことは「職人2.0」のようなことなんだなぁと思います。新しいことももちろんやりたい。そしてそれは、職人的な技術や知識の裏付けがあるものでありたい。

Q.日高さんは、ワークショップも積極的にやっていらっしゃいますよね?

シルクスクリーンは印刷の原理が簡単なので、外でもできるなと思ったのが始めたきっかけです。原付に、版とインクを積んで、身軽にいろいろなところに出かけていきます。こちらで準備したものに刷ってもらうこともありますが、持参してもらったものに刷ることもあります。

これまで、下は2歳から上は80代くらいまで幅広い年齢の方が参加されましたが、みなさんとても喜んでくれます。ふだん使っているものがどうやってできあがっているかを知る喜びもありますし、モノに自分のエッセンスが加わるのが楽しいのだと思います。やっぱり愛着がわきますよね。みんな店で売っているものばかりでなく、もっともっとオリジナルなものを作ればいいのに、と思います。

Q.日高さんにとって、お金とはどんな存在ですか?

お金って、信用を価値化したもの。お金さえあればいいわけではないけれど、当然信用が大きければ、受けられるサービスも増えます。現代においてはとても力を持ち、感情を左右するものですよね。

お金といえば、おもしろいと思った出来事がありました。無料でシルクスクリーンのワークショップをやった時に、ひとつ条件を設けたのです。それは「なんでもいいので、なにか持ってきてください」というもの。「物々交換ですか?」と言われましたが、それだけでもなくて、「本を朗読してくれてもいいし、会場のゴミ拾いをしてくれてもいいですよ」と伝えました。結果、楽器を演奏してくれた人もいましたし、庭になっていた果物を持ってきてくれた人もいました。精神統一の仕方を教えてくれた人も。

この、お金を介在しないワークショップが、すごくよかったんです。僕と参加者それぞれが対等で、気持ちのいい摩擦が生まれる感じ。気持ちが高まって、みんなと握手をし合ったりしちゃって(笑)。この時に、お金というのはふだんこの摩擦をなくし、なめらかな交換を可能にしているのだなと分かりました。

実はワークショップを主宰しながら、僕自身は参加したことがなかったので、一度短歌のワークショップに参加してみました。僕の歌が印刷されているというだけで、単なるコピー用紙がやっぱり特別に思えました。「あぁ、みんなこんなふうに楽しんでくれているんだなぁ」と感じた出来事です。

お金の価値を、否定する必要も、過大に評価する必要もないと思います。お金がなくても幸せそうな人もいれば、お金がたくさんあっても苦しそうな人もいます。僕の仕事も一人では成り立ちません。求めてもらいやすい価格で提供し、それをお客さんが喜び、儲かってくれて…という形で、うまく循環していけばいいなと考えています。

僕は版のデザインをしないようにしています。それは世の中には優れたデザイナーがたくさんいて、僕の仕事は、印刷のプロとして間を「つなぐ」ことだと思っているからです。これからも様々な人やモノをつなぐ立場として、印刷技術をブラッシュアップしていきたいです。