育児・介護休業法改正で大きく変わる点は【2025年4月・10月】

【画像出典元】「stock.adobe.com/tiquitaca」

目次

子育てや介護と仕事の両立はとても悩ましく不安を感じることでもあります。仕事は自己実現の場であると同時に、生活を支えるための大切な収入源でもあります。2025年4月と10月に2段階で施行される育児・介護休業法の改正では、子育てや介護と仕事の両立をよりサポートする内容が盛り込まれています。

今回の改正は、育児休業の取得範囲の拡大や介護休業の取得要件の緩和など、全ての労働者に影響を与える内容です。改正で何がどう変わるかのポイントの整理や注意点を見ていきましょう。

育児・介護休業法とは?改正が続く背景

育児・介護休業法は正式には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。少子化・高齢化に伴う人手不足が深刻化しているため、毎年のように改正されています。

育児が理由の離職は少子化に拍車をかけることになり、介護が理由の離職も高齢化社会における労働力不足を深刻化させます。働く人が育児や介護を両立し、少しでも負担を軽減できるようにという観点から改正が続いています。また、ここ数年はコロナ禍で働き方が大きく変わったことも改正の理由のひとつです。

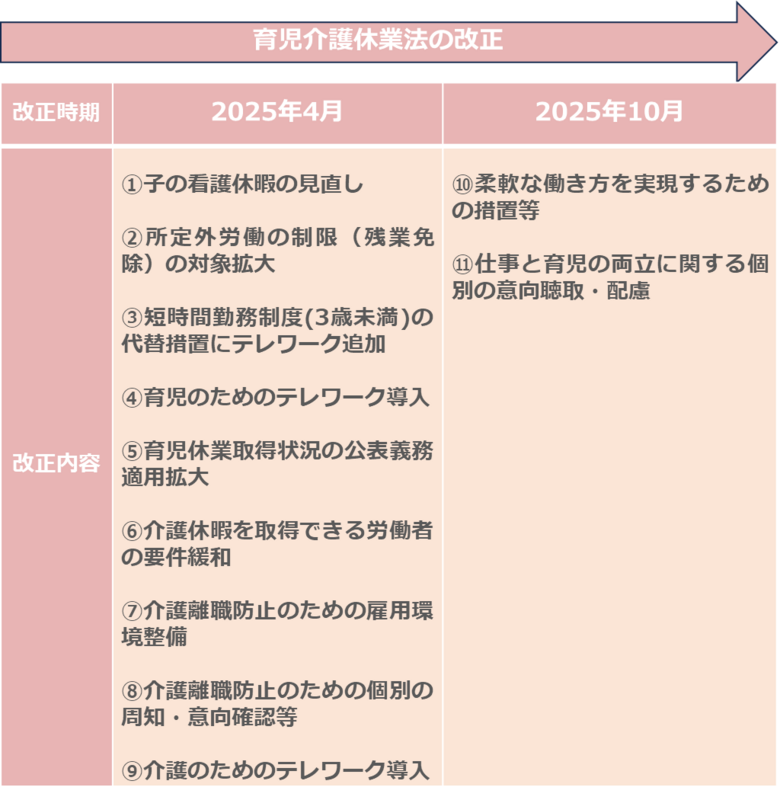

【2025年4・10月施行】育児・介護休業法改正のポイントとスケジュール

2025年度の改正もこれまで同様、育児や介護での休暇取得を促進する内容が中心です。休暇を取得できる人の範囲を広げる内容が含まれており、企業側もそのための努力義務などが強化されています。改正は4月と10月の2段階です。以下がスケジュールと改正ポイントとなります。

①~⑨が2025年4月より、⑩と⑪が2025年10月より改正されます。以下、押さえておきたいポイントを紹介します。

①子の看護休暇の見直し

看護のために休暇を取ることができる子どもの対象や取得事由が拡大します。

【改正前】小学校就学の始期に達するまで

【改正後】小学校3年生修了まで

・取得事由の拡大

病気・けが・予防接種・健康診断に加え、改正後は「感染症に伴う学級閉鎖等」、「入園(入学)式、卒園式」が加わります。

また、これまで労使協定で「継続雇用期間6カ月未満」の人を看護休暇の対象外にすることができましたが、この規定の廃止が求められています。つまり雇用されてすぐの人でも看護休暇を取得することができるようになります。

改正により、例えば小学校1年生の入学式という理由でも「子の看護」として休暇を取ることができます。子育て中の親にとっては非常に休みやすくなります。

②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

改正により子どもが小学校に入学するまでは残業を免除してもらうことができます。

【改正前】3歳未満の子を養育する労働者

【改正後】小学校就学前の子を養育する労働者

⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

①の子の看護休暇と同様に「継続雇用期間6カ月未満」の人を対象外とする規定の廃止が求められています。その他にも、子の看護や親の介護をしながらでも働きやすいように、テレワークを取り入れるなどの環境整備について触れられています。

企業の対応義務も強化

企業には、育児・介護休業法改正に伴い、労働環境の整備と情報の周知徹底が求められます。

例えば⑧「介護離職防止のための個別の周知・意向確認等」は企業側の義務に該当します。介護離職を防ぐためにもこういった制度があることを説明したり周知をしたり、従業員側が制度を知らずに退職を余儀なくされるといったことがないような取り組みが求められているのです。

なお詳細は厚生労働省の資料をご確認ください。

(参考)厚生労働省「育児・介護休業法について」

【子育て世代】柔軟な働き方が可能に!改正のメリット

近年、産休・育休制度などの支援制度は以前よりも利用しやすくなっている印象があります。ただし、どうしても会社の状況によっては育児のため長期間職場を離れることに抵抗を感じたり、反対に復職しづらいと感じたりすることもあるでしょう。今回の改正で、企業の取り組みがさらに求められることによって職場全体の理解が深まり、より安心して子育てをしながら働く選択ができることに繋がりそうです。

子どもは日々成長します。「よく熱を出すから側についていたい」という時期もあるでしょうが、成長に伴い「日中なら仕事はできる」「リモートならフルタイムの時と同じぐらいの仕事はこなせる」と働ける環境はその都度変わっていきます。

実際に10月から施行される⑩柔軟な働き方を実現するための措置では、フレックスタイム制やテレワークの実施、短時間勤務制度を設けるなど企業側へ対応を求めており、より働きやすい環境が整いそうです。

今回の改正で子育て世代が子どもの状況に合わせてより柔軟に働けるようになることを期待します。

なお、今回、子の看護として「入園式」や「卒園式」が対象になったのは大きな改正です。

【介護者】介護離職を防ぐための支援制度が強化

今や要支援・要介護認定者数はおよそ700万人。公的介護保険制度がスタートした2000(平成12)年度の認定者数約256万人に比べると3倍近く増加しています。65歳以上のおよそ5人に1人が支援や介護が必要という状況です。

参考:厚生労働省「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント」

一方で家族の形態も変化しており、3世代が同居しているというケースは非常に珍しくなりました。核家族化が進む中で、親や祖父母の介護のために頻繁に実家に帰らなければならず、仕事を辞めなければならないという人もいます。いわゆる介護離職です。

介護離職者は毎年10万人に上り、特に50~64歳で介護離職をする人が非常に多い現状にあります。この年齢層は、親が70代や80代を迎え、介護の必要性が高まる時期と重なります。

50歳といえば会社では大きな仕事の責任者となったり、若手の育成をしたりするなど重要なポストに就く人も多いでしょう。当然会社の期待も大きいところですが、そんなタイミングで介護離職となれば本人はもちろん会社にとっても損失です。なんとか離職せず仕事と介護が両立できるように、介護休暇を取得できる条件が緩和されることや介護のためのテレワーク導入など、今回の改正がしっかり労働者に周知される必要があります。

育児休業の取得状況の公表義務が300人超の企業にも拡大

改正の全体ポイントの⑤に「育児休業取得状況の公表」とあります。これまで従業員数1000人超の企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務づけられていましたが、改正後は300人超の企業に適用が拡大されます。

これによって、より多くの企業が育児休業に対して積極的な取り組みを行うことが期待されます。中には、公表義務の有無に関わらず既に会社独自の制度を設けて男性が積極的に育児休業を取りやすい環境整備をしている企業もあります。こういった企業の取り組み状況の公表は、働く側が勤務先を選ぶ際のひとつの要因となりえます。

参考:厚生労働省「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が 従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」

育児・介護休業法の対象者は?パート・契約社員も?

今回の改正育児・介護休業法の対象者は当然に「労働者」です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員にも適用されます。具体的にどのような労働者が含まれるのかについては規定があり、それぞれ以下のように定められています。

・育児休業の対象者

日々雇用される者(短期契約で1日ごとに雇用される労働者)を除く

・介護休業

<期間を定めて雇用されている場合>

介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者

<期間の定めがない場合>

労使協定で一定の労働者を対象外にすることが可能

例)週の所定労働日数が2日以下の者

介護休業の場合、1人の介護に対して通算93日の介護休業を取得することができます。ただし、例えば「1年契約」で働いている場合は93日休業後すぐに契約が満了し、継続しないことが明らかな場合は介護休業を取得することができません。

まとめ

今回は、2025年4月と10月に改正される育児・介護休業法について紹介しました。

概要をまとめます。

・子どもの看護休暇が小学校3年生まで拡大

・入園式・卒業式時に看護休暇を利用できるようになる

・残業免除の対象は、子どもが小学校就学前まで拡大

・看護休暇・介護休暇の雇用要件「継続雇用期間6カ月未満」の人を対象外とする規定が廃止

・企業側は労働者への周知やHPでの公表などが必要

子育てや介護によって働くことが制限されるのではなく、働きたい人が働き続けられるようにするための改正です。育休を女性が取得することが当たり前となる中、男性の育休も広がろうとしており、育休明けの働き方も随分と整備されてきました。育児や介護への理解が社会に広がることは個人のライフプランの実現だけでなく、企業や国、つまり社会全体がより良くなる循環が生まれることを期待します。

育児・介護休業法に関するQ&A

Q:育児・介護休業法は国家公務員や地方公務員も対象になりますか?

A:法律上は国家公務員と地方公務員は対象外とされています。ただし、地方公務員育児休業法をはじめ公務員は別途定めがあり、会社員同様に育児や介護との両立を後押しする法整備や環境整備が進んでいます。

Q:介護休業の際に介護休業給付を受給するための要件は?

A:雇用保険の被保険者期間によります。介護休業を開始した日より前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある場合、介護休業給付の対象となります。給付額は原則「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」により算出します。