「育児休業給付の給付率引き上げ」共働き世帯はどう変わるの?

【画像出典元】「fizkes/Shutterstock.com」

監修・ライター

年々、育児休業の取得率は上昇傾向にあるものの、男性の取得率は未だに全体の2割ほどと少ないことは紛れもない事実です。こうした状況を危惧し、政府は「こども未来戦略」と称してさまざまな施策を講じていますが、その中の1つに「育児時短就業給付の給付率引き上げ」があります。

本記事では、育児休業給付の給付率引き上げについての概要と、育児休業の取得率および男性育児休業取得に求められる動きについてまとめてみました。

育児休業給付の拡充とは

厚生労働省は、「共働き・共育て」を推進する目的として、2025年4月から育児休業給付の給付率引き上げを決定しました。この見直しでは、特に男性の育児休業取得のさらなる促進を見込んでいます。

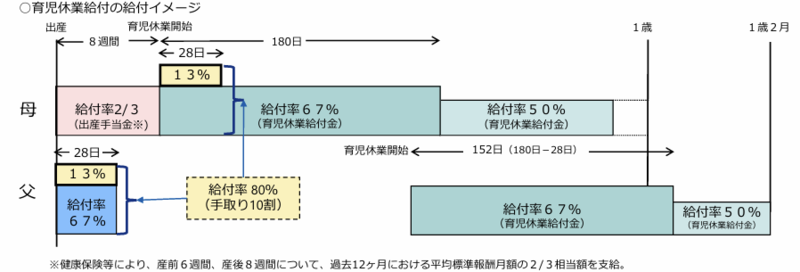

従来は育児休業を取得した場合、休業開始から180日までは賃金の67%が支給され、180日経過後からは50%が支給されていました。今回の見直しでは、その67%にプラスして13%相当額の給付を行い、合計80%へ引き上げられます。

ただし、子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後の8週間以内)に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得しなければいけない点に注意が必要です。配偶者が専業主婦の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げます。

かねてより、育児休業をして子育てをしたいと思っていても、収入減少を理由に育児休業の取得を見送っていた人は少なくありません。しかし、今回の見直しに伴い、それらの不安が緩和され、男性でも育児休業を取得しやすくなるでしょう。

育児休業の取得率について

厚生労働省の調査によれば、2022年に育児休業(育休)を取得した割合は女性が80.2%、男性が17.1%となっています。いまから約10年前の2015年時点では男性の2.7%しか育休を取得していなかったことを踏まえれば、年々男性の育休取得率は上昇傾向にあるといえるでしょう。しかし、政府は男性の育休取得率を2025年までに50%、2030年までには85%に引き上げることを目標として掲げており、目標を達成するまでにはまだ随分と開きがあるのも事実です。

政府は少子化対策として子育て支援策に力を入れており、今回の記事で取り上げた育児休業給付の拡大以外にも、2023年10月には「産後パパ育休制度」を創設しました。産後パパ育休制度は、子どもが生まれたあと、8週間以内に4週間まで男性が休みを取得できる制度のことで、2回にわけて休みを取得することも可能です。育児休業給付の拡大によって、休んでいる間も男女ともに一定の収入が保証されるとなれば、今後さらに育休の利用率が増えることが予想されるでしょう。

実際、私の友人(男性)も奥さんの出産にあわせて育休を取得し、特に手がかかる乳幼児期を2人で協力して乗り越えたと話していました。近くに頼れる人がいればまた別かもしれませんが、友人の場合は夫婦揃って実家が遠く、友人が育休を取れていなかったら奥さんの負担は非常に重くなっていたでしょう。核家族化が進む昨今、男性でも周囲に気を遣うことなく育休を取得できるような社会になっていけたらいいなと感じます。

男性育休取得率の目標設定が義務化される

先日、従業員が100人を超える企業に対して育児休業の取得率の目標を設定し、公表するように義務づける法律の改正案が閣議決定されました。法案が成立すれば来年4月から施行されるほか、対象となる企業はおよそ5万社に達する見込みです。

また、現在は従業員が1000人を超える企業に対し、男性の育休取得割合を公表することを義務づけていますが、その対象についても従業員が300人を超える企業へと拡大されます。

とはいえ、男性の育休取得について多くの施策が講じられている一方、職場環境や仕事状況を理由に育児休暇を申請しづらいと考える男性は少なくありません。制度だけに頼るのではなく、それぞれの企業が体制を整え、育児休業をより取得しやすい職場作りを心掛けることが大切です。