「教育無償化」ってすべて無料じゃないの!?無料にならないものは?

【画像出典元】「Pixel-Shot/Shutterstock.com」

監修・ライター

2025年2月25日、自民党(自由民主党)、公明党、日本維新の会の3党は2025年度の予算案に合意しました。この中で注目されたのが、連立与党には含まれない立場で予算に合意した維新の会による「教育無償化」です。教育無償化によって、私達の教育費はどのように変わるのでしょうか。特に無償化施策によって無料になるもの、ならないものに主眼を置いて考察していきます。

「教育無償化」の前提

教育無償化は、これまでも国、もしくは自治体によって実行されてきた施策です。まず2025年予算合意までに、実行されてきた施策をまとめます。

幼稚園・保育所(認定こども園や地域型保育を含む)

子ども家庭庁は2023年に発足した行政庁です。それまで厚生労働省、総務省などで縦割りをしていた教育施策に横串しを入れ、施策を実行しています。同庁による無償化の対象は以下の通りです。

幼稚園は満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間において、月額2.57万円を上限に無償化されます。0歳から2歳までの子ども達については、住民税非課税世帯を対象として利用料は無償、子どもが2人以上の世帯では第2子が半額、第3子以降は無償です。

幼稚園の預かり保育に関しては一定額(月内の預かり保育利用日数に450円を乗じた額)と、預かり保育の利用料を比較し、小さい方が月額1.13万円まで無償となる仕組みです。

引用:子ども家庭庁

幼児教育にむけた無償化の対象外

一方、「教育無償化」という言葉が誤解を招くのは、すべての費用が無料にはならないという点です。具体的に、何が無料にならないのでしょうか。

送迎費用、食材料費、行事費用等は、無償化の対象外です。なお年収360万円未満の世帯および第3子以降の子ども達については、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

小学校・中学校における教育無償化

公立小学校と中学校の授業料は無償化されています。

日本における公立の小中学校は、日本国憲法および学校教育法により、義務教育のために無償となっています。また教科書代についても「教科書無償給与制度」により無料です。この仕組みに年収要件などはありません。

私立に関しては原則として自己負担ですが、自治体によっては授業料の補助制度が用意されているところもあります。

現状の高校無償化施策と自治体

高校に関しては、「就学支援金」の仕組みがあります。

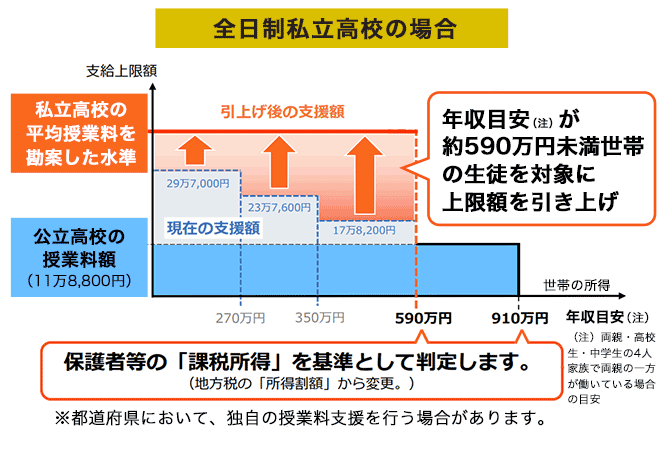

世帯年収が590万円未満の場合、公立高校では年間11万8800円、私立高校では年間39万6000円の就学支援金を受給することが可能です。また世帯年収590万円~910万円未満の場合は、公立でも私立でも支援金額が年間11万8800円となります。

2025年現在、公立高校の授業料はどこも11万円8800円以下となるため「実質無償化」と表現されています。

東京都と大阪府による高校授業料の無償化

地方自治体では、東京都と大阪府が先行して更なる無償化施策を進めています。

東京都は2024年度から、それまで設けられていた「世帯年収910万円の所得制限」を撤廃したことで、年間48万4000円までの授業料が助成されるようになりました。対して大阪府は2023年8月に「高校授業料を完全無償化する素案」を発表しており、2024年度の高校3年生を起点に2026年度の完全無償化が予定されています。

小中学校・高校においても幼稚園世代と同じように、食材料費や行事費用は無償化の対象外です。時に「子どもを学校に通わせる上でのすべての費用が無償化」と誤解している人もいますが、現時点の予算感ではそこまでの充実は難しいと言えるでしょう。ただ、「給食費」に関しては2025年の与党合意で、大きな進展がありました。

2025年与党合意について

前提を長く解説したのは、「教育無償化は既に実施されているが、子どもの年齢および地域によって差異がある。このうち一部の自治体が先行している『高校無償化』を国として全国展開するのが、今回の与党合意の内容」と言えるためです。

(2025年予算案合意の内容)

- 就学支援金の収入要件撤廃

- 私立における支援金(現状39万6000円)を、45万7000円に引き上げる

- 令和8年度より、小学校の給食費を無償化。その後中学校においても無償化

- 幼児教育・保育において、令和8年から支援の拡充

- 高校教育の支援の拡充

教育無償化の今後

今後は合意された内容に基づき、施策が実行されていきます。まずは現状の収入要件の撤廃と令和8年を実行期限としている給食費関連です。また、合意内容に「支援の拡充」という言葉が記載されているため、具体策に落とし込んでいく流れになるでしょう。