スマホ時代の救世主?子どもの近視進行を抑えるコンタクトレンズ

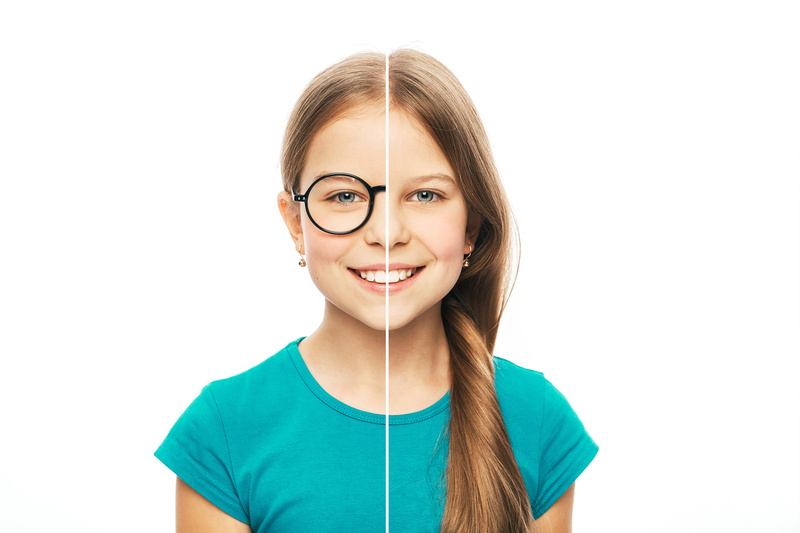

【画像出典元】「stock.adobe.com/Viacheslav Yakobchuk」

目次

監修・ライター

スマートフォンやタブレットを見る時間が増えたことで、子どもの近視が急増しています。近視は単に遠くが見えにくくなるだけではなく、将来的に緑内障や網膜剥離など、失明につながる病気のリスクを高めることもあります。

そんな中、2025年8月に厚生労働省が日本初となる「近視進行抑制コンタクトレンズ」を承認しました。子どもの健康を守る新技術と、その背後にある経済の動きについて考えてみましょう。

過去最悪を更新し続ける子どもの視力

文部科学省の調査によると、裸眼視力が1.0未満の子どもの割合は過去最多を更新し続けています。小学生で約38%、中学生では約61%、高校生にいたっては約68%と7割近くが視力1.0未満という深刻な状況です。

こども家庭庁の令和6年度調査によると、小学生(10歳以上)のインターネット平均利用時間は平日1日あたり約3時間44分、中学生では約5時間2分、高校生では約6時間19分にも達しています。インターネット利用時間の増加には複数の要因がありますが、近年では一人一台の端末が配られるGIGAスクール構想により、授業や家庭学習でタブレットを使う機会が急増したことも一因となっています。

近視の原因については完全には解明されていませんが、遺伝的要因と環境要因が複雑に関係していると考えられています。環境要因としては、近くを見る時間が長いことが近視の発生や進行に関係している可能性が指摘されています。特にスマホやタブレットは手元で操作するため、本を読む時よりもさらに近い距離で画面を見続けてしまう傾向があります。日本眼科医会では、正しい姿勢で目と本の距離を30cm程度離すこと、1時間勉強したら10分程度目を休ませることを推奨しています。

日本初の近視抑制コンタクトレンズが登場

2025年8月、厚生労働省が承認したのは、クーパービジョン・ジャパンの「マイサイトワンデー」という1日使い捨てソフトコンタクトレンズです。このレンズは視力を矯正するだけでなく、近視の進行抑制を目的とした製品で、主に子どもの利用を想定しています。

アメリカやヨーロッパ、中国、韓国では既に承認されており、多くの子どもの視力を守っています。日本ではこれまで「低濃度アトロピン点眼薬」や「オルソケラトロジー(夜間装用レンズ)」が近視抑制治療の中心でしたが、清潔で使いやすい1日使い捨てレンズという新たな選択肢が加わりました。

近視を抑える仕組みと臨床データ

マイサイトワンデーは、独自の「ActivControl®テクノロジー」を採用しています。このレンズは、異なる度数を持つ同心円状のゾーンを交互に配置した二重焦点光学設計が特徴です。2つの補正ゾーンで近視を矯正して明瞭な視力を提供しながら、2つの治療ゾーンが網膜の前方に焦点を合わせることで近視性デフォーカスを作り出します。これにより、眼軸が伸びる速度を遅らせ、近視の進行を抑制します。

8歳から12歳の子どもを対象にした臨床試験では、3年間の使用で近視の進行を約59%抑えたというクーパービジョンの報告もあります。特に近視が進みやすい成長期の子どもにとって、毎日使い捨てで衛生的なレンズというのは大きなメリットです。

成長する視力矯正市場

普段何気なく使っているメガネやコンタクトレンズですが、実は巨大な市場が広がっています。日本のコンタクトレンズ市場は2025年時点で年間約3100億円規模とされており、今後も成長が続くと予測されています。

一方メガネ市場はどうでしょうか。日本国内のアイウェア(眼鏡類)市場は数千億円規模で推移しているという業界調査もあり、視力矯正製品は、医療とファッションの両面から需要が拡大しています。今後も安定した市場が見込まれています。

コンタクトとメガネ、どちらを選ぶ?

視力矯正が必要な人の多くがメガネを使用していますが、子どもに持たせるとなると親としては心配なことも少なくありません。たとえば、「せっかく買ったのに壊された」「レンズに傷がついた」「置き忘れた」など、何度も買い直すのは経済的にも負担になります。

一方、コンタクトは「視界が広い」「スポーツに便利」「見た目を変えない」といった点が利点です。近視抑制用の1日使い捨てレンズなら、破損や紛失のリスクも少なく毎日清潔に使えます。ただし、正しい装着や手洗いなど、子ども自身が管理できるかがポイントです。年齢や性格、生活スタイル、本人の責任感を考え、眼科医と相談しながら選ぶのがおすすめです。

健康と経済、両方の視点で子どもの未来を考える

新しいレンズの登場は、科学技術が子どもの健康を守る好例です。しかし、企業が製品を開発する背景には経済的な視点もあります。子どもの頃から慣れさせることで、将来の長期顧客として囲い込む狙いもあるのです。

親としては、便利な技術に頼るだけでなく、日々の生活習慣を整え、科学と経済の両方を意識しながら子どもの目の健康を守ることが大切です。近視抑制コンタクトは、子どもたちの未来の視力を守る一歩であり、家庭でできる工夫と組み合わせることで、より安心できる選択となるでしょう。