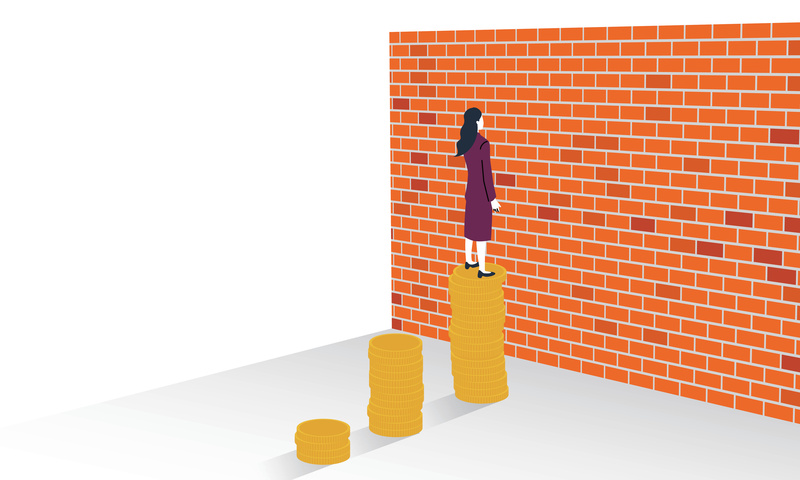

【収入別一覧付】パート年収の壁が変化!雇用保険で扶養は外れる?

【画像出典元】「PR Image Factory/Shutterstock.com」

目次

「扶養内で働きたいけれど、雇用保険に入ると扶養から外れてしまうかも…」と不安に思うパート主婦(夫)は多いのではないでしょうか。しかし結論から言うと、雇用保険への加入だけで扶養から外れることはありません。

2025年の税制改正で新たに「160万円の壁」も登場し、働き方の選択肢が広がっています。雇用保険に加入することで、どの程度の負担があるのか、本当に扶養に影響するのか、そして加入しているとどんなメリットがあるのかを知っておくと安心です。

この記事では、雇用保険の加入条件や、年収103万円、106万円、130万円、160万円といった「年収の壁」、扶養との関係などについて、最新の法改正も踏まえてお伝えします。

扶養内で働くとは?

「扶養」とは、生活を支えるために家族を経済的に援助する制度です。支える側が「扶養者」、支えられる側が「被扶養者」となります。被扶養者になると、社会保険料を自ら支払う必要がなくなるほか、扶養者は配偶者控除などの税制上の優遇措置を受けることができ、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ適用条件や仕組みが異なります。

税制上の扶養

税制上の扶養は、扶養者の税負担を軽減することを目的とした制度です。被扶養者である配偶者の年収が一定額以下であれば、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」といった所得控除を受けることができ、扶養者の所得税および住民税が軽減されます。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、健康保険や年金の保険料を自分で負担せず、扶養者の加入している保険制度を利用できる仕組みです。扶養に入ると、健康保険料の負担なく医療サービスを受けることができるほか、将来の年金受給資格に必要な期間としてもカウントされます。パートやアルバイトで働いていても、一定の収入要件を満たせばこの扶養の範囲内にとどまることができます。

パートで気を付けたい「年収の壁」4つ

パートで働く際に特に意識したいのが「年収の壁」です。年収の金額によって税金や社会保険、扶養の適用範囲などに変化が生じるボーダーラインを指します。このラインを超えると手取りが減る場合もあるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。

103万円の壁

年収103万円までは所得税がかからず、扶養者も配偶者控除を受けることができます。以前は「超えると損」とされていましたが、現在は配偶者特別控除の対象が拡大されており、103万円を少し超えた程度では大きな影響はありません。

106万円の壁

年収が約106万円を超えると、一定の条件を満たす場合には、扶養から外れて健康保険や厚生年金などの社会保険に加入する必要が生じることがあります。対象となるのは以下のような条件をすべて満たす場合です:

1. 週の所定労働時間が20時間以上

2. 月収が8万8000円以上

3. 勤務先の従業員数が51人以上

4. 学生でないこと 等

なお、2024年10月の法改正により、従業員数の要件が「51人以上の企業」にまで拡大されました。2027年以降はこの企業規模の要件が段階的に撤廃される見込みです。今後は「年収」よりも「労働時間」や「雇用見込み期間」などの勤務実態に基づき、社会保険への加入が判断されるようになります。

130万円の壁

年収が130万円を超えると、事業所の規模を問わず、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自ら健康保険や厚生年金に加入する必要があります。手取りが大きく減少することから、「働き損」とも言われるラインです。

2023年からは「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始され、一定の条件下で一時的に扶養を継続できる制度も導入されていますが、これは時限的措置のため、実質的には130万円が社会保険の扶養上限と言えます。

160万円の壁

2025年の税制改正により、配偶者特別控除の満額(38万円)を受けられる上限が従来の150万円から160万円に引き上げられました。年収160万円まで満額控除が受けられるため、所得税の負担を軽減できます。

ただし、これは税制上の話で、社会保険の扶養とは制度が異なります。年収130万円を超えると社会保険料の負担が始まるため、130万円台から150万円台にかけては手取りが減る逆転現象が起こります。一方、年収が160万円程度まで上がると、社会保険料を差し引いても130万円以内で働いていた時より手取りが多くなります。

税制優遇があっても社会保険料の影響は大きいので、130万円と160万円の両方の壁を意識して働き方を考えることが大切です。

パートでも雇用保険に入れる?加入条件と注意点

「パートでも雇用保険に入らなきゃいけないの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実は、雇用保険への加入はパートやアルバイトなど働き方を問わず、また本人の希望の有無に関わらず、基準にあてはまれば自動的に適用されます。

雇用保険に入るための条件

雇用保険の加入には、以下の2つの条件をともに満たしている必要があります。

1)週の所定労働時間が20時間以上であること

※残業で20時間を超えても、契約上の勤務時間が20時間未満であれば対象外です。

2)31日以上の雇用が見込まれていること

※契約期間が31日以上、または更新予定がある、あるいは31日以上の実績がある場合などが該当します。

「雇用保険加入=扶養から外れる」は誤解

「雇用保険に入ると扶養から外れるのでは?」と不安を抱く方も多いですが、雇用保険の加入だけで扶養から外れることはありません。

雇用保険は「労働保険」であり、健康保険や厚生年金などの「社会保険」とは別制度だからです。扶養から外れるのは、あくまで年収が106万円または130万円を超えて社会保険に加入する必要が生じた場合に限られます。

なお、失業手当を受給している場合でも、年収130万円未満などの要件を満たせば扶養内にとどまることも可能です。詳細については、加入している健康保険組合にご確認ください。

【パート収入別】年収の壁と雇用保険・社会保険の関係

収入の違いによる年収の壁、雇用保険や社会保険に対する影響をまとめます。

上記の表は、年収1095万円以下の扶養者に扶養されている配偶者について、配偶者控除額や社会保険・雇用保険が手取りに与える影響をまとめたものです。

後述しますが、雇用保険料の負担は比較的小さく、手取り額に大きく影響するのは主に社会保険料の負担です。

雇用保険は入るべき?メリットと注意点

前述の条件を満たしていれば、自動的に雇用保険の加入対象となります。雇用保険は、保険料の負担が比較的小さい一方で、多くのメリットを持つ制度です。

主なメリットには以下のようなものが挙げられます。

主なメリット

- 失業給付(基本手当):

離職した際に、一定期間生活を支える給付金が受け取れます。

- 育児休業給付:

育児と仕事を両立するための支援として、一定の条件を満たせばパート勤務でも受給が可能です。

- 教育訓練給付:

資格取得やスキルアップのためにかかる費用の一部が補助されます。

- 就職促進給付:

早期再就職した場合に支給されるお祝い金のような制度です。

- その他の支援:

ハローワークによる職業訓練や就職支援なども利用可能です。

このように、雇用保険は単に失業時のセーフティネットにとどまらず、キャリア形成やライフステージに応じた支援を受けられる制度です。

なお雇用保険に関する注意点もいくつかあります。

注意点

- 条件を満たさないと加入できない:

週20時間以上の勤務および31日以上の雇用見込みが必要です。

- 失業給付の受給には加入期間が必要:

基本的に12カ月以上の加入期間がなければ給付の対象となりません。

- 自己都合退職はすぐに受給できない:

自己都合で退職した場合、7日間の待機期間に加えて、1カ月の給付制限期間が設けられます。

- 扶養制度とは別で運用される:

雇用保険に加入しても、それだけで社会保険の扶養から外れるわけではありません。扶養を外れるのは、あくまで収入などの基準により社会保険への加入義務が生じた場合です。

- 加入手続きは事業主が行うが未加入のケースもある:

勤務先によっては条件を満たしているにも関わらず未加入のケースが見受けられます。不安な場合は、勤務先に確認してみることをおすすめします。

FPがよくある疑問に回答!パートの働き方Q&A

雇用保険に限らず、パートやアルバイトの方からよく頂く疑問にお答えします。

Q1:交通費や残業代って年収に入るの?

A:「年収の壁」を考える時、交通費や残業代が収入に含まれるかどうかは、どの“壁”かによって変わります。

税制上の扶養(103万円、160万円、201万円の壁など)

通勤手当は非課税枠内であれば収入に含まれませんが、残業代は含まれます。

社会保険の扶養(106万円の壁)

交通費や残業代は対象外。基本給と諸手当だけが判断基準になります。

社会保険の扶養(130万円の壁)

こちらでは交通費も年収に含めて計算されます。

どの「壁」に該当するかによって、交通費や残業代を年収に含めるかどうかが異なります。現在の働き方がどの制度に関係しているか確認し、不明点があれば勤務先の人事担当者や健康保険組合へ確認しましょう。

Q2:パートを掛け持ちしている場合、社会保険には加入しなければなりませんか?

A:複数のパート先で働いている場合、社会保険の加入義務は勤務先ごとに判断されます。例えば、「106万円の壁」における月収8万8000円以上という基準も、勤務先ごとの収入で個別に判断されます。

したがって、複数の勤務先での合算年収が106万円を超えていたとしても、各勤務先の月収が8万8000円未満であれば、原則として社会保険への加入義務は発生しません。

ただし、仮に複数の勤務先でいずれも加入要件を満たしている場合は、すべての事業所で社会保険への加入が必要となる場合があります。掛け持ちで働く場合は、各勤務先の労働時間や収入状況をしっかりと把握しておくことが大切です。

まとめ

雇用保険に入ると毎月保険料が引かれますが、その負担はわずかです。たとえば月収10万円なら、本人負担は月600円程度(一般的な職場の場合)。しかも会社と折半なので、全額を自分で負担するわけではありません。

一方で、万が一の失業時には生活を支える給付が受けられたり、育児や資格取得、再就職に関するさまざまな支援を受けられたりなど、得られるメリットは非常に大きいと言えます。

また、「雇用保険に加入すると扶養から外れるのでは」と心配される方もいらっしゃいますが、加入のみを理由に扶養を外れることはありません。扶養の適用可否は、あくまで年収や勤務時間といった基準により判断されます。

雇用保険は、働き方の選択肢を広げ、将来のキャリア形成を支える心強い制度です。今後の働き方を見据える上でも、制度の内容をしっかりと理解し、必要に応じて活用を検討してみてはいかがでしょうか。

また雇用保険だけでなく、社会保険制度の変化も将来の年金を考える上で大切なポイントです。これまでは「扶養内で働く」という選択をする方が多くいましたが、近年は年収の壁の見直しもあり、「しっかり働いて扶養から外れ、自分の将来に備える」という方向へシフトする動きが目立ってきています。今後の働き方を考える際には、こうした制度の変化も踏まえて検討することが大切でしょう。