50代からのNISA銘柄選びと預金との賢い使い分けは?FP解説

【画像出典元】「 Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com」

目次

今回の「FPに聞きたいお金のこと」は、ご自身で投資信託の銘柄を選ぶ際の注意点を知りたい50代女性からのご相談です。景気や為替の動きを踏まえた上でどのように選べばいいのか、そしてまとまったお金がある場合は定期預金とNISAのどちらに預けるべきか、この点について解説していきます。これからの資産運用を考える上で参考になれば幸いです。

50代女性からの相談

現在NISAのつみたて投資枠と成長投資枠を利用しています。どの銘柄が良いのかは専門家に聞いた方が安心感はありますが、自分で選ぶ場合は、何に注意して選んだら良いでしょうか。市場も円安になったり円高になったりと乱高下しているので、景気動向などを踏まえ、どんな銘柄を選べばいいか知りたいです。

また、まとまったお金を預けようと思った時に、定期預金とNISAどちらにするか迷います。NISAの方が資産が増える率は高いと思いますが、定期預金は元本保証されているし…今、どちらに預ける人が多いのでしょうか?

NISAの銘柄を選ぶ場合の8つのチェックポイント

すでにNISAを始めていらっしゃるとのことですが、現在はどのような銘柄に投資されているでしょうか。

銘柄を選ぶ際に大切なのは、「長期・積立・分散」という投資の基本原則を押さえた上で、ご自身がどの程度の価格変動に耐えられるか――つまりリスク許容度を把握することが重要です。

特に50代は、これからのライフプラン(定年までの期間、退職金、年金など)を具体的に考えることで、どの程度のリスクを取れるかが決まってきます。この基本を踏まえた上で、以下の8つのチェックポイントを順番に確認していくと、候補を機械的に絞り込めるでしょう。

(注)NISAには「株式も購入できる成長投資枠」と「投資信託に限定されたつみたて投資枠」の2つがありますが、本稿では成長投資枠でも投資信託を購入していると仮定しています。

1.分散の広さ:世界中に広く投資できているか?

最初に投資する主力銘柄は、特定の国やテーマに偏ったものではなく、世界全体の経済成長の恩恵を広く受けられるインデックスファンドを基本に考えましょう。これ一本で、国・業種・企業の分散が自動的に行えます。

〇おすすめのタイプ:

・全世界株式インデックスファンド(例:いわゆるオール・カントリーなど)

・米国株式の広範囲なインデックスファンド(例:S&P500や全米株式など)

ここで取り上げているS&P500や全米株式はアメリカの株式指数ですが、アメリカの企業は事業を世界中で展開していることが多く、結果として全世界に投資をしていると言えます。

2.コスト(信託報酬):手数料は安く抑えられているか?

投資信託には、保有している間ずっと支払い続ける信託報酬というコストがかかります。これは実質コストとも言われ、1年あたりの差はほんのわずかでも10年、20年と長期で運用すると、最終的なリターンに数十万円もの大きな差を生むことがあります。

〇選ぶ基準:販売買付手数料は0円(ノーロード)、信託報酬は年率0.2~0.5%未満の商品を探してみる

3.純資産総額と資金流入:多くの人から支持されているか?

純資産総額は、その投資信託の規模を示します。この規模が極端に小さかったり、資金の流出が続いていたりするファンドは、途中で運用が終了してしまう繰上償還のリスクが相対的に高まります。

〇選ぶ基準:純資産総額が数十億円(できれば100億円)以上あり、安定して増え続けているものを選ぶ。設定(発売開始)から5年以上の実績があると、より安心感あり

4.為替ヘッジの有無:円高・円安の影響をどう考えるか?

海外資産に投資する場合、為替の変動がリターンに影響します。この為替変動の影響を抑える仕組みが為替ヘッジです。

・為替ヘッジ無し:円安の時にリターンが上乗せされますが、円高の時は逆風になります。ただし、長期的に見れば為替変動の影響が分散されるメリットがあり、コストも低めです。

・為替ヘッジ有り:為替の変動を抑えられますが、その分コスト(金利差に応じたヘッジコスト)がかかり、長期的なリターンを押し下げる可能性があります。

10年以上の長期で運用する資金であれば、基本はヘッジ無しで為替リスクを分散するメリットを享受するのが合理的です。どうしても値動きを和らげたい場合は、ポートフォリオの一部だけヘッジ有りを検討するのが良いでしょう。

5.資産配分(株式と債券のバランス):守りも意識できているか?

50代は資産を増やすこととあわせて、相場が下がった時の「守り」も重要になってきます。ご自身のリスク許容度に合わせて、株式と債券の比率を調整しましょう。

・攻め(リスク許容度:高):株式80~100% + 債券0~20%

・標準(リスク許容度:中):株式60~80% + 債券20~40%

・やや守り(リスク許容度:低):株式40~60% + 債券40~60%

債券を組み入れると、景気後退時など株価が下落した際に、資産全体の値動きをマイルドにする効果が期待できます。

なお一つの目安として、資産運用の世界では、株式や投資信託など価格変動があるリスク性資産の割合を「100ー自分の年齢」が理想的と表すことがあります。例えば50歳の人なら100ー50=50となり、金融資産に占めるリスク性資産の割合を50%程度にするといった考え方です。過剰な資産価値の変動を避ける意味でも参考になると思います。

6.投資のタイミング:一括か?積立か?

為替や金利が大きく動く時期は、一度にまとまったお金を投資する一括投資を行うと高値掴みのリスクや心理的な負担が大きくなります。

・基本は積立で:毎月コツコツ一定額を投資するドルコスト平均法で、購入単価を平準化するのがおすすめです。

・一括の場合:まとまった資金を入れたい場合は、半年から1年の間に3~6回などに分割して投資すると、心理的な負担が軽くなります。

7.リバランス:資産配分の見直しは仕組み化できているか?

運用を続けていると、値上がりした資産の比率が大きくなり、当初決めた資産配分が崩れていくことがあります。

この配分が崩れている状態を放置すると、マーケットが下落した時などに、想定以上の値下がりをしてしまう恐れがあります。

そのため、年に1回など決まったタイミングで資産配分を見直す仕組みを作っておきましょう。この仕組みのことをリバランスといいます。もし当初の比率から大きく変化していた場合は、増えすぎた資産を一部売り、減っている資産を買い増してリバランス(再調整)します。

こうしたリバランスを行うことで「高くなったものを売り、安くなったものを買う」という理想的な投資サイクルが自然に行えるようになります。

8.やらないことリスト:短期的な情報に振り回されない

短期的な為替や景気のニュースに影響され、長期的な投資方針をコロコロ変えないようにしましょう。

またテーマ型の投資信託や高配当株など、特定の分野への集中投資は、あくまで全体の10~20%以内のサテライト(お楽しみ枠)に限定しましょう。ちなみにテーマ型の投資信託では宇宙・IT・電気自動車・半導体・バイオ関連など時流に沿ったものを投資対象にしていることが多いですが、これらは一時的なブームの影響を受けやすく、上下共に値動きが大きくなる傾向があるため、中心となる投資(コア部分)とは分けて考えることが大切です。

景気・為替の乱高下とどう付き合うか?

ご相談のとおり、最近は為替の変動が大きく、株価は上昇しているものの、景気の先行きには不透明感があります。気になる状況ではありますが、長期的な資産形成では、短期的な為替の動きや景気状況に振り回されて運用方針を変えるのは避けましょう。実際、短期的な景気や為替の変動を正確に読み切ることは、プロの投資家でも非常に難しいと言われています。

大切なのは、以下の視点です。

為替の変動は時期の分散で対処する

長期的に見れば、円高も円安も周期的にやってきます。全世界株式のように海外資産へ投資することは、円安時には資産価値が上がるメリットがあります。逆に相場が下がった円高局面は、海外の優良資産を割安で買い増せるチャンスと捉えることができます。為替の予想に賭けるのではなく、淡々と積立投資を続けることが、為替変動リスクを軽減する最も有効な方法でしょう。

景気サイクルは「広く薄く」で乗り切る

景気の山や谷を読み切ることは誰にもできません。だからこそ、全世界株式ファンドのように、世界中の企業に広く薄く保有しておくのが王道です。そうすれば、景気のサイクルに合わせて好調な国や業種が入れ替わっても、その成長を取りこぼすことがありません。

まとまったお金は定期預金とNISAどちらが良い?

まとまったお金を「貯金しておくべきか」「投資に回すべきか」で悩む人は少なくありません。しかし、どちらが正しいということではなく、お金を使う目的とタイミングに合わせて、貯金と投資をうまく組み合わせることが大切です。そのために、まずはお金を次の3つの財布に分けて考えてみましょう。

1.生活防衛資金(6カ月~1年分の生活費)→ 普通預金・定期預金

病気や失業など、万が一の事態に備えるお金です。絶対に減らせないため、元本保証の預金で確保しておくべきです。50代であれば、少し多めの1~2年分を確保しておくとより安心かもしれません。

2.5年以内に使う予定が決まっているお金 → 定期預金や個人向け国債

車の買い替え、家のリフォーム、旅行資金など、近い将来に使い道や使う時期が決まっているお金です。使う時期に値下がりしていると困るので、これも元本が保証されている定期預金や個人向け国債が適しています。

3.5年~10年以上使う予定のないお金(老後のための資金など)→ NISA

当面使う予定がなく、将来のために増やしたいお金です。インフレ(物価上昇)で資産価値が目減りするのを防ぎ、長期的な成長を狙うため、NISAなどを活用した投資が適しています。

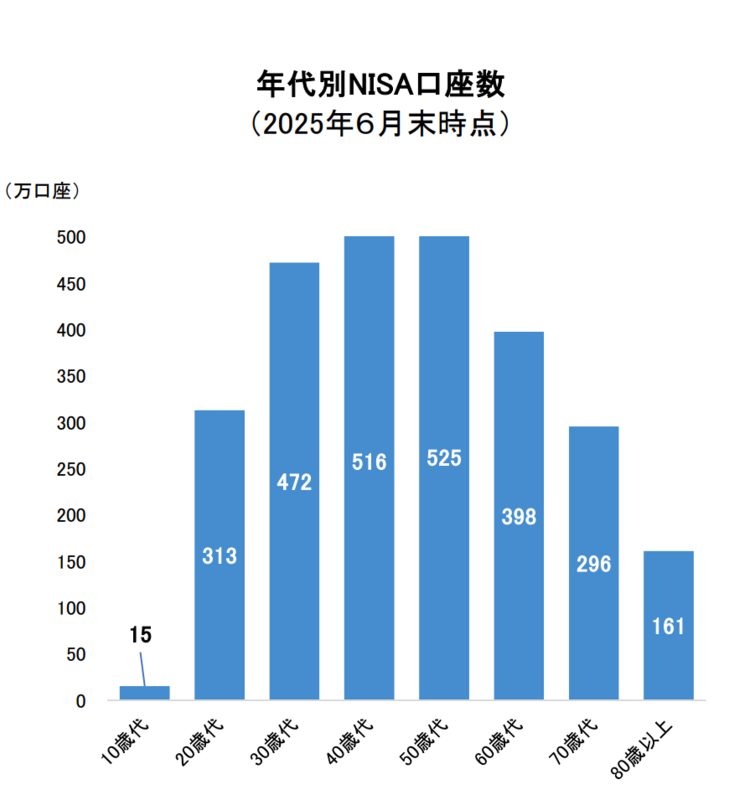

ご質問の「今、定期預金とNISAのどちらに預ける人が多いか」についてですが、2024年の新NISA開始以降、NISA口座の開設者数は爆発的に増加しています。日本証券業協会の発表では、2025年6月末現在のNISA口座は全金融機関を合計すると2696万口座になっています。また年代別NISA口座数では50代で525万口座におよび、全年代の中でもトップを占めます。

背景には、確定拠出年金や旧NISAがスタートして一定の期間が経過し、投資信託を長期・分散・積立で運用した人が増えてきたことや、利益に税金がかからないメリットが広く伝わってきたことがあります。

また、低金利が続く中で、物価高やインフレに預金金利が追いつかず、実質的に資産が目減りすることへの危機感が高まっていることも要因の一つと言えるでしょう。

それでも日本全体の家計金融資産に占める現金・預金の割合は、依然として高い水準にあります。内閣府が発表している令和6年度の年次経済財政報告によると、金融資産に占める現金・預金の割合は50%を超えており、まとまったお金を安全資産として保有している方が多数派です。

参考資料 内閣府:https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/h06_hz030103.html

結論としては、トレンドに流されるのではなく、ご自身の資金計画に合わせて使い分けることが最も重要です。すでに述べたように、お財布を3つに分け、お金の使い道や使う時期によって定期預金とNISAを使い分けると良いでしょう。

50代ならではの注意点:出口を意識したリスク管理

50代の資産運用は、退職が視野に入ってくるため、資産が大きく目減りする下落リスクへの備えが重要になります。特に老後資金などに使うための取り崩しや売却が始まる直前に大きな相場下落が起きると、その後の家計に深刻な影響を与えかねません。

対策として、以下の2点を意識しておくと良いでしょう。

・段階的にリスク性商品の割合を減らす

退職や金融資産の取り崩しのタイミングが近づくにつれて、例えば毎年5%ずつ株式の一部を売却して債券や預貯金に移すなど、徐々に安定運用の比率を高めていく。

・クッション資金を用意する

3年分程度の生活費を預金や個人向け国債などで確保しておく。こうすることで、相場が急落した時に慌てて投資信託や株式などを取り崩さずに済み、相場の回復を待つ余裕が生まれます。なお個人向け国債は購入して1年間は売却して現金にすることができません。購入する際は注意してください。

50代からの賢い資産形成への5ステップまとめ

今日からできることを5つのステップに分けてみましょう。

1.家計の仕分け:まずは自身の資産を①生活防衛資金、②5年以内に使うお金、③5年~10年以上使わないお金に分け、それぞれの金額を書き出してみる

2.積立設定:③のお金に対して、全世界株式インデックスファンドなどを中心に、毎月の自動積立を設定する

3.銘柄の見直し:現在保有しているファンドよりも低コストで同じような商品があれば、乗り換えを検討する。ただし、同じリターンであっても資産総額が大きいほど効果は大きくなるため、同じような商品を頻繁に乗り換える必要はなし

4.年1回の棚卸し:当初決めた資産配分からズレていないかチェックし、必要ならリバランスを行う

5.ライフイベント前の点検:退職や大きな支出が近づいたら、株式の比率を控えめにするなど、ポートフォリオを点検する

50代は老後準備のラストスパート期であると同時に、まだ十分に時間をかけて資産を育てられる貴重な時期でもあります。焦らず、短期的な市場の動きに一喜一憂せず、ご自身が安心して眠れる範囲で、じっくりと資産形成を進めていってください。

※資産運用や投資に関する見解は、執筆者の個人的見解です。投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。